建物の解体をした後に、必要になってくるのが建物滅失登記。

建物が残っている土地を購入して、古い家を取り壊し、新しく家を建てる場合などに必要です。

工務店から紹介された司法書士さんの見積もりが

『5万円』だったよ…

司法書士さんに依頼すると高くなっちゃうよね…

何か良い方法はないかな〜?

工務店さんに教えてもらったけど

自分で申請すればたった『500円』で申請できるみたい!

建物滅失登記は、建物の所有者が自分で申請するか、土地家屋調査士や司法書士などに依頼しておこなえます。

「登記」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、このようなイメージを持っていませんか?

- そもそも、難しそう。

- どこに申請すれば良いかも分からない。

- 普通は司法書士や土地家屋調査士などのプロしか申請できないんじゃないの?

僕たちも最初は、司法書士などのプロしか登記をできないのではないかと思っていました。

しかし、費用はたったの『500円』だけなのに、申請方法はとっても簡単なんです!

自分で申請すれば、数万円の費用を減額できるなら、かなりお得ですよね。

そこでこの記事では、建物滅失登記の概要、自分で申請する方法をわかりやすく解説していきます。

家づくりは、とてもお金がかかるので、少しでも減額したい方はぜひ参考にしてください。

- 建物滅失登記の概要がわかる!

- 建物滅失登記を申請しなかった場合のリスクを知れる!

- 建物滅失登記を自分で申請する方法がわかる!

この記事を書いた人

この記事を書いている人は、30歳のときに土地探しをして、新築住宅を建てた、ごく平凡な夫婦です。

家づくりをしたからこそ分かる、家づくりの重要ポイントや誰もが失敗しがちなポイントなどを、マイホームを検討している方に向けて、優しくお伝えします。

建物滅失登記ってなに?

ここでは『建物滅失登記』について、以下の内容について解説していきます。

建物滅失登記の概要

建物滅失登記とは、建物が取り壊されたり、火災で焼失したりしたときなど、登記していた建物を滅失した(無くなった)ときにおこなう登記のこと。

既存の建物が残っている状態で土地を購入し、建物を建てかえる予定の方は、注意が必要です。

建物が無くなってから1ヵ月以内に申請しないといけないよ!

自分で申請できる?

建物滅失登記の申請は、建物の所有者本人(もしくは相続人)か、土地家屋調査士や司法書士などに依頼しておこなえます。

新築を建てるときに関係する登記は、以下のような種類がありますが、ほとんどが自分で申請できます。

登記は、それぞれ費用が発生するので、全てを司法書士などの依頼すると高額になるので、注意が必要です。

時間に余裕がある方は、自分で申請するのがおすすめ!

登記費用はいくら?

建物滅失登記の費用は、以下のとおり。

- 自分で申請した場合:500円

- 土地家屋調査士や司法書士が申請した場合:3万円~5万円

自分で申請すればたった『1コイン』♪

建物滅失登記は「建物保存登記」と違い、登録免許税が不要です。

「登記事項証明書」という提出書類を作成するときに必要な、印紙代の金額だけなんです!

数万円の節約ができるのは、かなり大きいよね!

建物滅失登記を申請しなかったときのリスク

建物滅失登記をおこなわないと、以下のようなリスクがあります。

- 不動産登記法第164条により、10万円以下の罰金が課せられる

- 解体して建物がないのに、固定資産税を払い続ける

- 土地の売買ができない

- 建て替えの建築許可が下りない

- 金融機関から融資をしてもらえない

罰金なども発生するケースがるので、必ず申請しよう!

建物滅失登記の申請方法を5ステップで解説

建物滅失登記を自分で申請する方法は、以下のとおりです。

ステップごとに詳しく解説していくね!

建物を解体してもらった業者に、以下の書類を貰いましょう。

- 建物滅失証明書

- 代表者事項証明書または履歴事項証明書

- 解体業者のの印鑑登録証明書(必要に応じて)

建物滅失証明書

建物滅失証明書は、解体業者が発行するもの。

「建物取壊証明書」や「取り壊し証明書」とも呼ばれることもあります。

解体業者によっては、発行に時間がかかることもあるから、事前の打ち合わせで、自分で建物滅失登記を申請することを伝えておくとスムーズだよ!

代表者事項証明書または履歴事項証明書

代表者事項証明書と履歴事項証明書は、解体業者が正規の資格を取得している業者であることを証明するためのもの。

どちらか1つでOK!

解体業者の印鑑登録証明書

解体業者の印鑑証明書は、解体業者と解体した家の管轄法務局が同じ場合は、必要ありません。

ただし、法務局によっては印鑑証明書の提出を求められる場合もありますので、貰っておくと安心です。

「建物滅失登記」は、建物がある地域を管轄している法務局で申請をします。

管轄については、法務局のホームページから確認できます。

都道府県の管轄一覧から、法務局を探せるので、解体した建物があった地域の法務局を探しましょう。

次に、法務局へ提出する書類の準備をします。

自分で準備する書類は、以下の3点です。

- 建物滅失登記申請書

- 住宅地図

- 委任状(申請を第三者に委任する場合のみ)

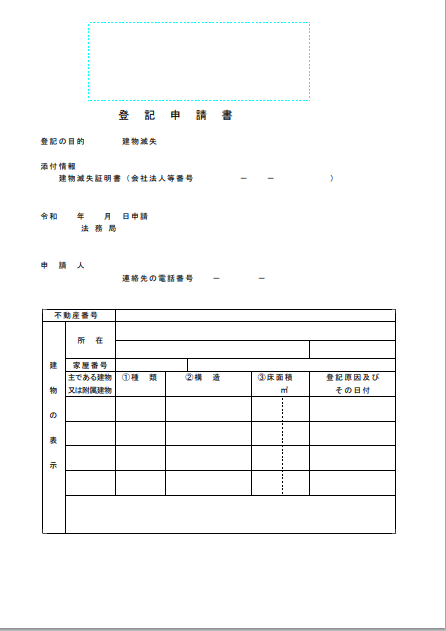

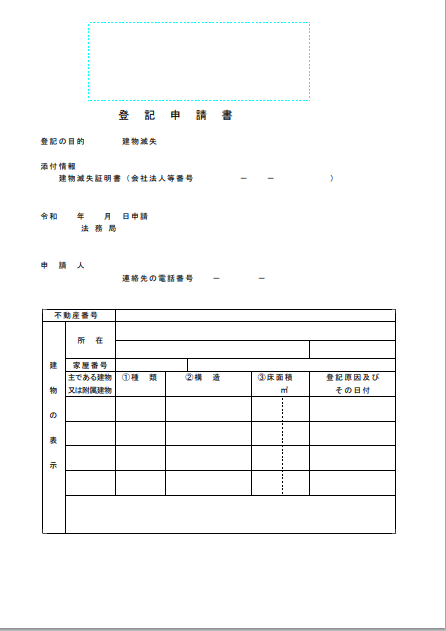

建物滅失登記申請書

建物滅失登記をするための、必要事項を記入する申請書です。

申請書と記載例については、以下のリンクでダウンロードする事ができます。

法務局の「不動産登記の申請書様式について」をクリックしてみて下さい。

各項目の書き方を説明するね!

| 項目 | 記載内容 |

| 登記の目的 | そのまま「建物滅失登記」を記載 |

| 添付書類 | 解体業者からもらった「代表者事項証明書」に記載している 会社法人番号を記載 |

| 申請日時・法務局 | 申請日時と、申請する法務局を記載 |

| 申請人 | 取り壊した建物の登記名義人を記載し「認印」を押す |

申請書は5分くらいで書けたよ!

住宅地図

解体した建物の場所が特定できる地図を用意して、位置を分かりやすくマークしておきましょう。

住宅地図が理想的ですが、なければGoogleマップなどでもOKです!

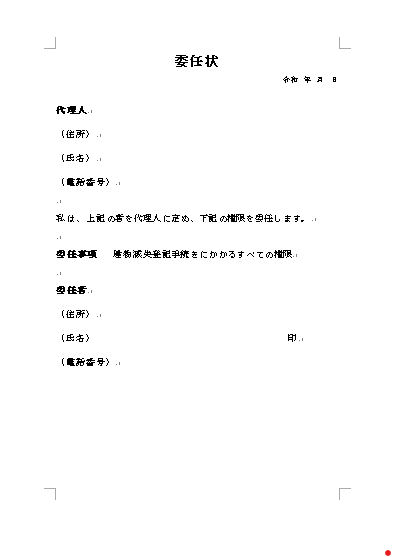

委任状

建物の所有者以外の人が、登記申請する場合に必要です。

該当する場合は、以下のひな型を参考に作成してみてください!

必要書類がすべて揃い、記入ミスや記載漏れがないことを確認したら、以下の順番で綴じ、左側にホッチキス2か所で止めましょう。

- 建物滅失登記申請書

- 委任状(該当者のみ)

- 住宅地図

- 建物滅失証明書

- 代表者事項証明書(及び印鑑証明書)

提出書類がすべて完成したら、法務局の窓口に提出をおこないます。

書類の不備があったときは、その場で訂正できるので、訂正用の「認印」を必ず持っていきましょう。

提出のときに、登記完了予定日を窓口の方に確認しておくと良いかも!

登記が完了したら、法務局から電話連絡があります。

登記完了証を受け取ったら、全てが完了です。

受け取りには、登記申請書に押印した印鑑が必要になるので、忘れないようにしよう!

登記申請でわからないことがあったときは、各法務局が無料でおこなっている電話相談や窓口相談を頼ってみてください。僕たちは、何度も電話をかけさせて貰い、安心して書類を作成することができました。ただし、予約制であることが多いので、注意しましょう。「〇〇市 法務局 相談」と調べると登記手続のご案内というような形で、電話番号が表示されますので、不安になられた方はぜひ、利用してみてください!

建物滅失登記以外にも自分でできることはある?

建物滅失登記以外にも自分でおこなって減額できるものはあるの?

もちろんあるよ!

上級者向けだけど『解体』も自分でできるよ!

土地を購入したときに、建物が残っているケースもありませんか?

土地を購入時に、所有者が更地にしてくれて売却してくれればよいですが、土地が建ったまま売却される「現況わたし」であるケースもあります。

そんなときは、自分で解体費用を支払わなければいけません。

わたしたちは、解体業者から200万円という見積もりを掲示されましだが、自分たちで部分的に解体して100万円の減額に成功しました。

以下の記事で、具体的な裏ワザを紹介していますので、ぜひ参考にしてください!

よくある質問

ここでは、自分で建物滅失登記を申請するときに関する、よくある質問について回答していきます。

まとめ

今回は、建物滅失登記を自分で申請する方法を解説しました。

この記事のおさらいをしよう!

建物滅失登記は5ステップで申請できたよね!

建物滅失登記は、とても簡単な申請なのに、司法書士などに依頼するより数万円も減額できる、超お得ポイントでした!

家づくりは、さまざまなことでお金がかかるので、減額できるところは、どんどん実施していくのがおすすめです。

僕たちは、この建物滅失登記をきっかけに、どんな事でも自分で作業すれば費用を抑えられることに気づきました!

そこから、さまざまなジャンルのことを自分たちで申請、代理購入などをおこない、トータルで数百万円の節約ができました!

その他の減額方法については、また後日、記事にします!

コメント

コメント一覧 (2件)

The obtainable selection is what makes this space such an important culinary choice whether you are on the lookout for a enjoyable place to take the family or you want a romantic spot for dinner, Cave Creek is an excellent selection.

The Miami accident injury attorneys of Hickey Law Firm are these attorneys.